언젠가 지리 교사 조해수의 이야기를 써 달라는 제안을 받았습니다. 부끄러운 교사이고, 당연히 나보다 더 좋은 이야기를 해 줄 교사가 많다는 걸 알기에, 그리고 더군다나 교사를 계속해야 하나 고민하고 있었기에 거절을 했습니다. 허나 거듭되는 제안에 마지못해 글을 쓰겠다 했어요. 그리고 그 책이 세상에 나왔습니다. 저를 뺀 9명의 훌륭한 선생님들의 글이 담긴 책입니다.

얼마 전 2학기부터 함께한 기간제 선생님과 저녁 식사를 했습니다. 16학번이래요. 2014년에 2학년. 아…

그 친구와 헤어지고, 고민하다 그 책을 선물했습니다. 교사의 꿈, 포기하지 말라고요.

그러면서 저도 오랜만에 그 책을 열었습니다.

어느 글보다 힘든 글쓰기였어요. 하지만 글 쓰는 동안 저를 참 많이 돌아봤지요. 그래서 한편으로 고마운 시간이었습니다. 쉼표든, 마침표든 그 시간은 제게 딱! 필요했었습니다.

그 책의 일부를 다시 읽고, 조금 바꿔서 옮깁니다.

첫 만남에 뛰는 가슴

어느 순간 지리가 꽂혔다.

고등학교 2학년때 교실 한쪽에 붙어 있는 대학 배치표를 보고 난 이후부터다. 깨알같이 작은 글씨로 적힌 학과이름을 위에서 슈욱슈욱하며 내려보다 눈이 멈췄다.

‘어랏! 문과에서 배우는 과목이… 이과배치표에도…

있네?’

지리학과가 그렇게 외롭게 있는 것을 봤다. ‘아. 그렇구나.’ 잠깐 생각했다.

그런데 ‘지리학과’ 네 글자가 마음속에서 떠나지 않았고, 계속 눈이 갔다. 끌렸다. 가슴이 뛰었다.

한때 과학영재로 선생님의 손에 이끌려 이 대회, 저 대회 참가했었다. 과학상자 조립대회 서울대회까지 올라가서 억울하게 탈락한 건 아직도 생생하다. 청소년 과학잡지도 구독하고 있었다. 컴퓨터도 잘했다. 단지 수학 점수가 낮고, 더 잘할 자신이 없어서 문과를 선택했다. 그땐 그랬다. 문과 교실 속에 있는 이도 저도 아닌. 애매모호한 나는 지리와 닮았다고 생각했다. 그렇게 지리에 조금 관심을 가지게 된 이후, 지리 수업에 집중하려 했으나 재미는 없었다. 기억나는 것이 많이 없다. 기억나는 건, 지리 선생님의 목소리는 매우 작았고, 지도를 잘 그리셨던 것. 그냥 그뿐이다.

그럼에도 지리를 하기로 했다.

외로웠나 보다. 응원해주고, 응원받고 싶었을지도 모른다. 수학 점수가 낮다는 이유로 선택할 수밖에 없었던 그 순간을 돌이키고 싶었는지도 모른다. 그리고 또 어쩌면 이과 배치표에 당당히 있었던, 그래서 멋있었던, 그래서 부러웠던 그 ‘지리학과’ 네 글자를 닮고 싶었는지도 모르겠다.

지리 선생님께 갔다. “지리학과를 가겠습니다.” 외쳤다. 돌아온 것은 “허허”라는 소리와 문제집 몇 권이었다. ‘조지리’로 불리게 되었고, 돌이킬 수 없게 되었다.

부모님께는 외로워서 지리를 선택했다고 말하지 못했다.

먼 옛날. 초등학생일 때 4살 많은 지원이 형이 내가 그린 약도를 보고, 엄청나게 놀라며, 칭찬했던 일이 지리의 길로 인도했다고 했고,(초등학생이 초등학생을 칭찬한 것인데, 너무 기뻐서 그 약도를 보고 또 보았다. 아직도 내가 그린 반질반질한 흰 명함 종이위 지도와 동네 랜드마크였던 모자산부인과의 위치가 기억난다)

또 어느 날 아침. 지난밤 꿈에서 어떤 할아버지가 나타나서 공책과 사진기를 들고 떠나라고 했다며, 아침부터 어머님을 졸라 장롱 속에 모셔 있던 사진기를 들고 독립문으로 떠났던 그 사건이 사실 지리를 하라는 계시였다고 했다.

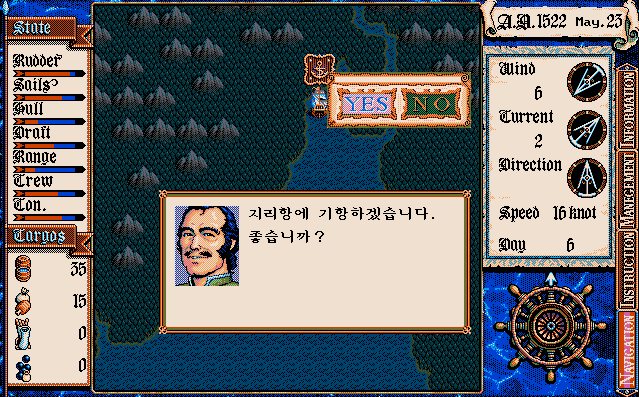

그리고 중학교 때 사회과 부도를 펼치며, 작은 모니터 속 푸르른 대항해를 거닐다 처음으로 밤을 지새우고 해가 뜨는 것을 본 놀라운 순간에 항해사가 나에게 ‘지리항에 기항하겠습니까?’ 말했다고 했다.

부모님은 씁쓸한 표정과 함께 짧게 “그래.”라고 하셨다. 아마 정말로 갈 거라는 생각은 하지 않으셨던 것 같다. 하지만 부모님의 기대와는 달리, 평상시 나와 달리 이번 다짐은 꽤 오래갔고, 사학과를 가라던 고등학교 3학년 담임선생님도 이겨냈다.

(이어집니다)