벗들이 있기에

대학은 지리지리하지 않았고, 찌지리같지도 않았다. 즐거웠다. ‘아. 이래서 어른들이 대학을 가라고 했구나’ 했다. 수업을 들어가지 않아도 된다는 것도, 관심 있는 과목을 쏙쏙 선택해서 듣는 것도 즐거웠다. 서로 밀고 당기며 으샤으샤 하는 답사도 즐거웠다. 비슷한 관심사를 공유하는 벗들과 함께 이런저런 작당을 하는 것도 즐거웠다. 고등학교 때까지 알던, 그리고 믿었던 사실들이 거짓이었다는 것을 알았을 때는 눈이 맑아지고, 머릿속에 불꽃이 터지고, 가슴은 뜨거워졌다. 하고 싶은 것은 다 할 수 있었다. 나는 그저 꿈만 꾸면 되었는데, 다행히도 나는 꿈이 많았고, 하고 싶은 것도 많았다. 더군다나 시간도 많았다.

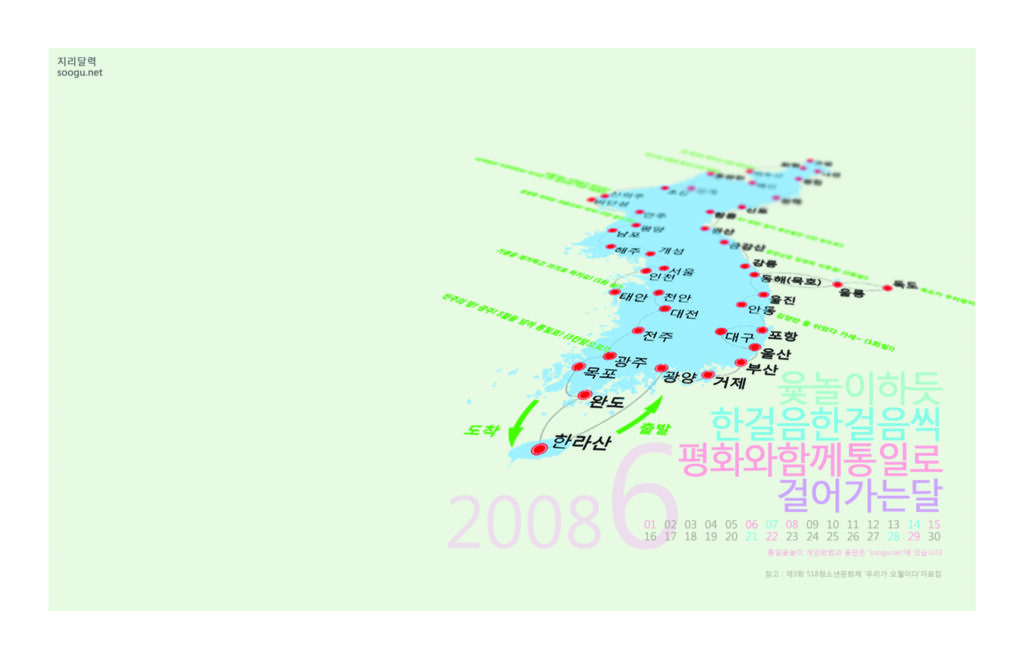

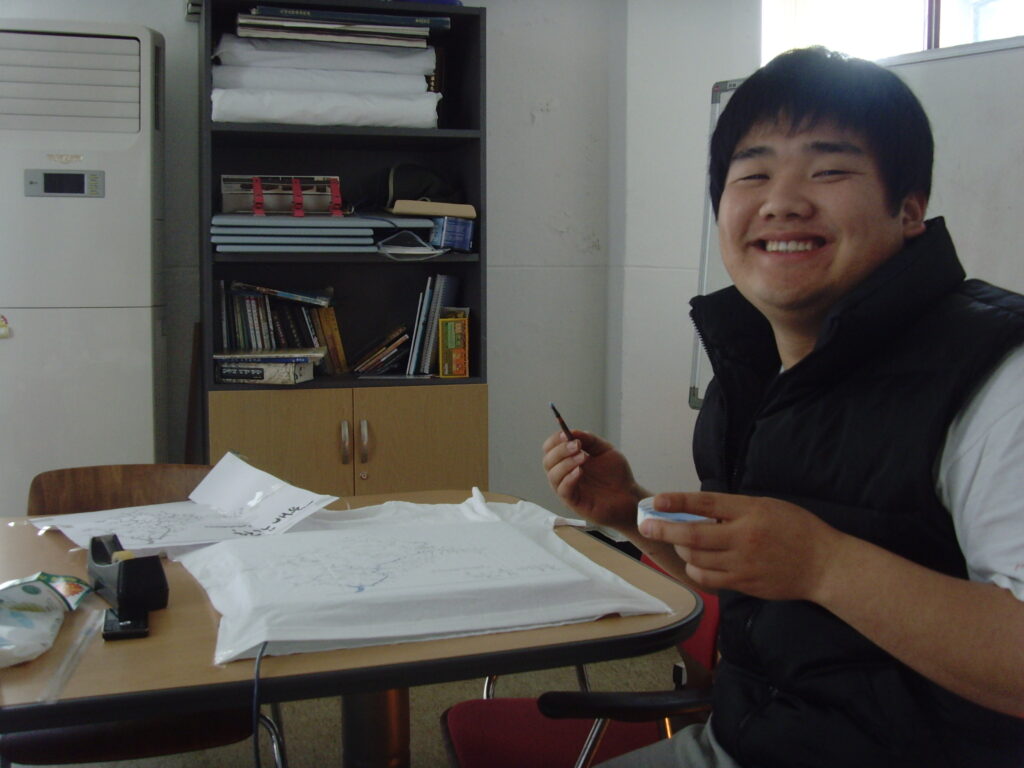

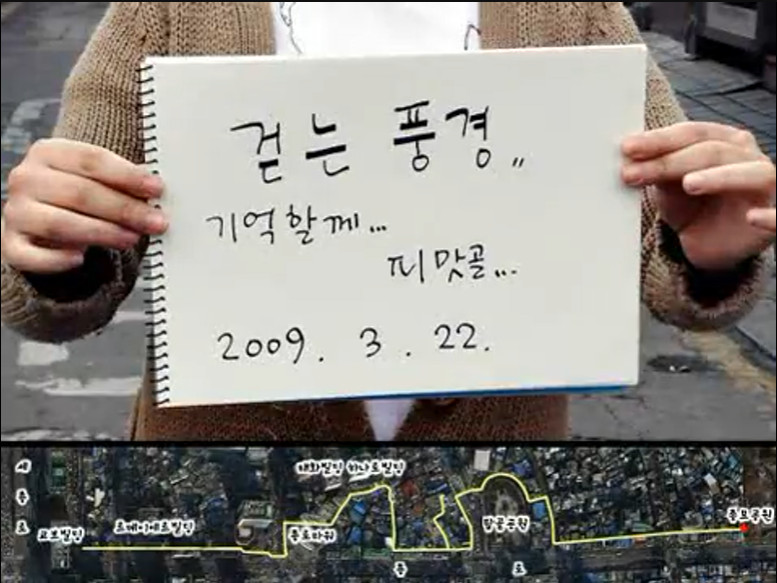

서로 생일 좀 챙기자는 단순한 이유로 과지 편집부(또바기)를 만들었다. 축구를 좋아하니 축구부(황금발)도 만들었고, 한참 유행이던 국토대장정을 일대와 그냥 해버렸다. 과지 편집부를 하면서 컴퓨터그래픽을 공부하다 다른 사람을 가르칠 정도가 되었다. 지리정보를 시각화하는 것에도 자연스레 관심이 갔고, 이런저런 지도를 만들었다. 허베이스피릿호 원유유출사고가 났을 때, 사람들을 모아 태안으로 달려갔다. 해가 떠 있으면서 썰물인 시간을 계산하여 봉사활동 가능 시간을 달력처럼 만들었는데, 그것을 본 민수형이 제대로 한번 만들어보라 해서 지리달력을 만들었다. 달력을 만드니, 지리데이가 있었으면 좋겠다고 생각했고, 후배 전영이의 멋진 제안으로 매달 21일을 지리데이로 정했다.(2121을 흘려 쓰면 지리가 되는데, 그때 바로 유레카를 외치며 학교 앞 휴대폰대리점에 가서 전화번호 뒷자리를 2121로 바꿨다) 인문지리연구실 구석에 의자 하나 두고 세상의 그늘을 공부하겠다고 ‘그늘지리연구소’를 만들어 그늘처럼 살기도 했다. 3천만 등산인구에게 산 중턱에서 지리를 외치자고 산악회(지리는 산. 역사와 산 산악회를 따라 만들었다)를 만들었다. 종로 피맛골이 사라진다고 하여 삼보일컷하며 걷는 풍경을 기록했고, 종로 김떡순이 사라진다고 하여 포장마차들을 돌며 먹으며 이야기하고 지도로 만들었다. 언젠가 한강에게 고맙다고 느꼈고, 그래서 한강 곁에서 한강과 함께 흐르고 싶어졌다. 태백 검룡소를 시작으로 ‘고마워. 고마워.’ 중얼거리며 걸었다.(그 길에서 만난 정선 가수분교는 이제는 삶이 힘들 때 가장 먼저 생각나는 장소가 되었다) 은선과 선민이와는 영상 제작을 하는 좋아지리공작소와 지리희망네트워크를 만들어서 ‘지리일단구하기, 독도구하기’영상을 만들었고, ‘딱하고 붙이는 지도’를 만들어서 팔기도 했다. ‘읽으면 세상이 새로워 지리’라는 이름으로 추천지리책을 추리기도 했다.

그러다 언젠가. 문득.

“지리가 뭐지?” 궁금했다. 졸업할 무렵이었다. 며칠 동안 잠을 못 잤다. 지리가 뭐냐고 묻는 사람들에게 졸업생으로 한마디 정도는 해야 한다고 생각했고, 그 대답이 의미 있어야 나의 긴 대학 생활도, 비싼 등록금도 의미 있을 거라 생각했다.

문리대 동관 자판기 앞 벤치에서 생각하고, 도서관에 가서 이런저런 책을 찾고, 데이비드 하비와 이 푸 투 안 그리고 몇몇 교수님에게 이메일을 썼다. “What is Geography?”, “지리는 무엇입니까?” (답변은 제주대 송성대 교수님에게만 왔다. ‘조 군의 고민은 정말 훌륭합니다. 그런데 저도 모르겠습니다.’라고 시작한 그 이메일을 닳고 닳도록 읽었고, 눈물을 흘렸다. 제주가 백배 만 배 좋아졌고, 가까워졌다. 외롭지 않았다) 진도 답사에 가서는 홍주를 마시고 취해서 계속 지리가 뭐냐고 묻고 다녔다고도 한다. 사비를 털어 지리광고공모전도 열었다. 지리를 광고하는 작품 속에는 자연스레 지리가 뭔지에 관한 이야기가 있을 것 같았다. 벗들이 몇몇 작품을 보내주었고, 나도 고민하다 한 작품을 만들었다.

하지만 답은 찾지 못했다. 천천히 찾기로 했다. 못 찾을 수도 있겠다 생각했다. 어쩌면 찾아야 하는 존재가 아닐지도 모른다고도 생각했다. 몰라도 된다 생각했다. 아무튼 한강처럼. 그냥 작은 시냇물이 흘러가다 보면 바다에 도착하듯 나도 그렇게 흘러가야 겠다 생각했다. 지금까지 그렇게 흘러왔고, 종종 그럴듯한 멋찐 답을 찾기도 했으니까.

그렇게 흐르다보니 전국지리교사모임 선생님도 만나고, 지리교사연구회 ‘지평’ 선생님도 만났다. 소중한 벗들과 함께 고민을 나누고, 우정을 나누고, 답을 나누었다. 이제는 함께 늙어간다.

지금의 나를 만든 건 팔 할이 그때였다. 지금도 그때의 고민과 행동에 빚지며 산다.

운이 좋았고, 벗들이 있었다. 나도 그런 좋은 벗이 될 수 있을까? 누군가를 외롭지 않게 할 수 있을까?

(이어집니다)